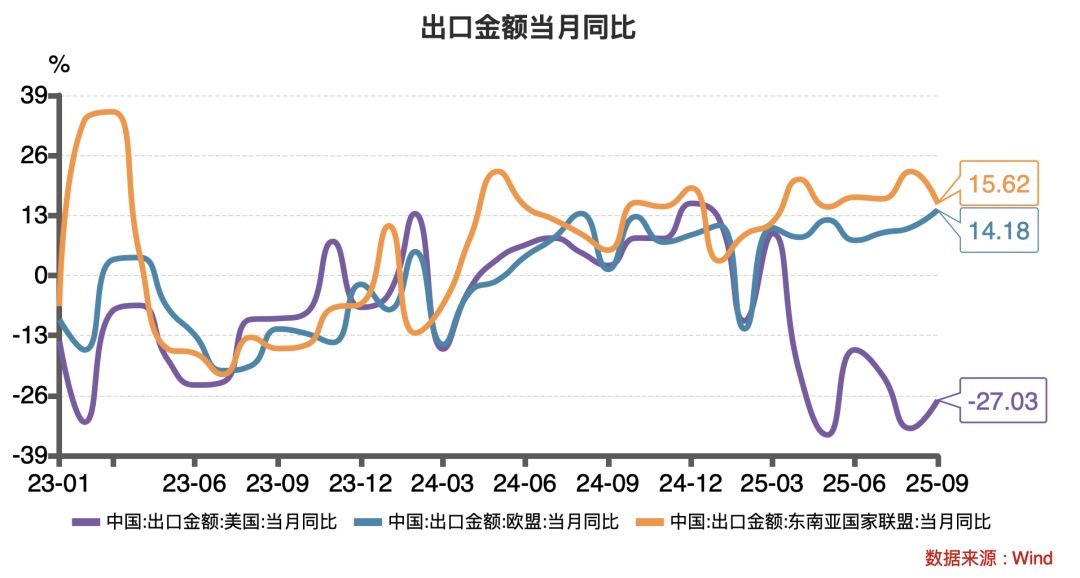

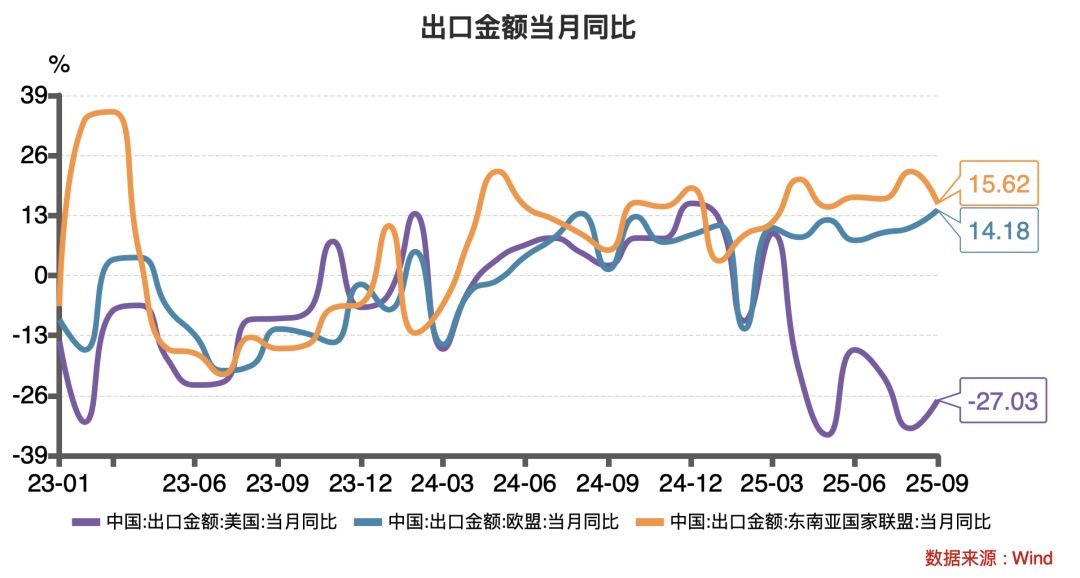

2025年9月14日至15日的中美马德里会谈未能扭转双边经贸关系持续下滑的趋势。会谈后,美国不但没有发出缓和信号,反而在短短一个月内对华推出多项强硬措施。 9月至10月,管控“实体清单”多次更新,将技术封锁扩大到无人机、半导体等重点领域。 9月25日起,将对进口橱柜、家具、药品等加征关税,进一步扩大贸易限制范围。 10月9日,以“涉嫌购买伊朗石油”为由对中国炼油企业进行处罚。 10月14日,对“中国关系”船舶加收港口费正式实施。这一系列举动表明,美国对华战略已从“竞争与合作”转向“先行”的硬轨道。面对增量迫于美国压力,中国发起精准反击,宣布自10月14日起对美国注册船舶给予特殊港口费;升级地球工业稀有技术的控制控制;对锂电池基础材料实行出口许可证管理;将3家涉及与台湾不当军事合作的美国企业列入“不可靠实体清单”,并对高通等美国企业发起反垄断调查。与此同时,中国大幅减少了对美国农产品的采购,转而从巴西、阿根廷等国采购大豆。来自美国的订单同比下降40%。这些措施直接解决了美国新能源战略和农业州的经济痛点。中国的本轮反击超出了美国的预期,让舆论背景是中国在贸易战中占据主动并取得主动的环境。东大的固执背后,是中美双边贸易格局正在发生的结构性变化。最新数据显示,2025年9月中国对美国出口同比下降27.03%,8月单月降幅高达33.1%,创2020年以来最大单月降幅。

美国占中国出口总额的比重下降至11.42%,从长期第一大出口市场地位滑落至第三位,仅次于东盟(17.54%)和欧盟(15%)。这一变化标志着中美贸易脱钩逐渐成为现实。

特别是中国与“一带一路”沿线国家贸易额保持两位数增长,东盟连续多月成为中国第一大顺差来源地,凸显中国外贸格局rn正在从过度依赖美国市场转向多元化和区域合作。供应链布局的重构进一步印证了这一趋势。瑞银2025年第一季度调查显示,77%的中国出口企业已将部分劳动力转移到境外,平均转移比例达到47%。但产能转移并不是简单的衰退,而是“中国+1”模式下区域一体化的深化。虽然越南对美国的贸易顺差增长了42%,但越南从中国进口的中间产品同期增长了22.1%,表明中国仍然通过供应链节点深深嵌入全球价值链。从贸易结构看,我国出口产品技术含量不断提高。 2025年1月至8月,我国机电产品出口增长9.2%,占出口总额60%以上端口值。集成电路、新能源汽车、船舶等高端制造业产品出口保持20%以上增速,成为外贸新引擎。与此形成鲜明对比的是,服装、家具等传统劳动密集型产品对美出口大幅下降,反映出中国出口竞争从低成本制造转向技术驱动。这种结构性变化降低了中国经济对美国消费市场波动的敏感度。中美贸易数据的深刻变化反映出两国经贸关系正在经历历史性重组。尽管完全退化并不现实,但双边规模贸易萎缩、结构性变化和供应链区域化已成为一些趋势。对于中国来说,这种变化既是挑战,也是机遇。当出口到美国时降至近10%的历史低位,中国在全球贸易格局中的主动性和稳定性同步提升,为应对可能出现的地缘政治波动奠定了坚实基础。

免责声明:包含人工智能生成的内容

特别声明:本文由网易自媒体平台“网易号”作者上传发布,仅代表作者观点。网易仅提供信息发布平台。

注:以上内容(如有,包括图片、视频)由网易HAO用户上传发布,网易HAO为平台官方媒体,仅提供信息存储服务。

2025年9月14日至15日的中美马德里会谈未能扭转双边经贸关系持续下滑的趋势。会谈后,美国不但没有发出缓和信号,反而在短短一个月内对华推出多项强硬措施。 9月至10月,管控“实体清单”多次更新,将技术封锁扩大到无人机、半导体等重点领域。 9月25日起,将对进口橱柜、家具、药品等加征关税,进一步扩大贸易限制范围。 10月9日,以“涉嫌购买伊朗石油”为由对中国炼油企业进行处罚。 10月14日,对“中国关系”船舶加收港口费正式实施。这一系列举动表明,美国对华战略已从“竞争与合作”转向“先行”的硬轨道。面对增量迫于美国压力,中国发起精准反击,宣布自10月14日起对美国注册船舶给予特殊港口费;升级地球工业稀有技术的控制控制;对锂电池基础材料实行出口许可证管理;将3家涉及与台湾不当军事合作的美国企业列入“不可靠实体清单”,并对高通等美国企业发起反垄断调查。与此同时,中国大幅减少了对美国农产品的采购,转而从巴西、阿根廷等国采购大豆。来自美国的订单同比下降40%。这些措施直接解决了美国新能源战略和农业州的经济痛点。中国的本轮反击超出了美国的预期,让舆论背景是中国在贸易战中占据主动并取得主动的环境。东大的固执背后,是中美双边贸易格局正在发生的结构性变化。最新数据显示,2025年9月中国对美国出口同比下降27.03%,8月单月降幅高达33.1%,创2020年以来最大单月降幅。

美国占中国出口总额的比重下降至11.42%,从长期第一大出口市场地位滑落至第三位,仅次于东盟(17.54%)和欧盟(15%)。这一变化标志着中美贸易脱钩逐渐成为现实。

特别是中国与“一带一路”沿线国家贸易额保持两位数增长,东盟连续多月成为中国第一大顺差来源地,凸显中国外贸格局rn正在从过度依赖美国市场转向多元化和区域合作。供应链布局的重构进一步印证了这一趋势。瑞银2025年第一季度调查显示,77%的中国出口企业已将部分劳动力转移到境外,平均转移比例达到47%。但产能转移并不是简单的衰退,而是“中国+1”模式下区域一体化的深化。虽然越南对美国的贸易顺差增长了42%,但越南从中国进口的中间产品同期增长了22.1%,表明中国仍然通过供应链节点深深嵌入全球价值链。从贸易结构看,我国出口产品技术含量不断提高。 2025年1月至8月,我国机电产品出口增长9.2%,占出口总额60%以上端口值。集成电路、新能源汽车、船舶等高端制造业产品出口保持20%以上增速,成为外贸新引擎。与此形成鲜明对比的是,服装、家具等传统劳动密集型产品对美出口大幅下降,反映出中国出口竞争从低成本制造转向技术驱动。这种结构性变化降低了中国经济对美国消费市场波动的敏感度。中美贸易数据的深刻变化反映出两国经贸关系正在经历历史性重组。尽管完全退化并不现实,但双边规模贸易萎缩、结构性变化和供应链区域化已成为一些趋势。对于中国来说,这种变化既是挑战,也是机遇。当出口到美国时降至近10%的历史低位,中国在全球贸易格局中的主动性和稳定性同步提升,为应对可能出现的地缘政治波动奠定了坚实基础。

免责声明:包含人工智能生成的内容

特别声明:本文由网易自媒体平台“网易号”作者上传发布,仅代表作者观点。网易仅提供信息发布平台。

注:以上内容(如有,包括图片、视频)由网易HAO用户上传发布,网易HAO为平台官方媒体,仅提供信息存储服务。

东大为何此时如此艰难?

2025年9月14日至15日的中美马德里会谈未能扭转双边经贸关系持续下滑的趋势。会谈后,美国不但没有发出缓和信号,反而在短短一个月内对华推出多项强硬措施。 9月至10月,管控“实体清单”多次更新,将技术封锁扩大到无人机、半导体等重点领域。 9月25日起,将对进口橱柜、家具、药品等加征关税,进一步扩大贸易限制范围。 10月9日,以“涉嫌购买伊朗石油”为由对中国炼油企业进行处罚。 10月14日,对“中国关系”船舶加收港口费正式实施。这一系列举动表明,美国对华战略已从“竞争与合作”转向“先行”的硬轨道。面对增量迫于美国压力,中国发起精准反击,宣布自10月14日起对美国注册船舶给予特殊港口费;升级地球工业稀有技术的控制控制;对锂电池基础材料实行出口许可证管理;将3家涉及与台湾不当军事合作的美国企业列入“不可靠实体清单”,并对高通等美国企业发起反垄断调查。与此同时,中国大幅减少了对美国农产品的采购,转而从巴西、阿根廷等国采购大豆。来自美国的订单同比下降40%。这些措施直接解决了美国新能源战略和农业州的经济痛点。中国的本轮反击超出了美国的预期,让舆论背景是中国在贸易战中占据主动并取得主动的环境。东大的固执背后,是中美双边贸易格局正在发生的结构性变化。最新数据显示,2025年9月中国对美国出口同比下降27.03%,8月单月降幅高达33.1%,创2020年以来最大单月降幅。

美国占中国出口总额的比重下降至11.42%,从长期第一大出口市场地位滑落至第三位,仅次于东盟(17.54%)和欧盟(15%)。这一变化标志着中美贸易脱钩逐渐成为现实。

特别是中国与“一带一路”沿线国家贸易额保持两位数增长,东盟连续多月成为中国第一大顺差来源地,凸显中国外贸格局rn正在从过度依赖美国市场转向多元化和区域合作。供应链布局的重构进一步印证了这一趋势。瑞银2025年第一季度调查显示,77%的中国出口企业已将部分劳动力转移到境外,平均转移比例达到47%。但产能转移并不是简单的衰退,而是“中国+1”模式下区域一体化的深化。虽然越南对美国的贸易顺差增长了42%,但越南从中国进口的中间产品同期增长了22.1%,表明中国仍然通过供应链节点深深嵌入全球价值链。从贸易结构看,我国出口产品技术含量不断提高。 2025年1月至8月,我国机电产品出口增长9.2%,占出口总额60%以上端口值。集成电路、新能源汽车、船舶等高端制造业产品出口保持20%以上增速,成为外贸新引擎。与此形成鲜明对比的是,服装、家具等传统劳动密集型产品对美出口大幅下降,反映出中国出口竞争从低成本制造转向技术驱动。这种结构性变化降低了中国经济对美国消费市场波动的敏感度。中美贸易数据的深刻变化反映出两国经贸关系正在经历历史性重组。尽管完全退化并不现实,但双边规模贸易萎缩、结构性变化和供应链区域化已成为一些趋势。对于中国来说,这种变化既是挑战,也是机遇。当出口到美国时降至近10%的历史低位,中国在全球贸易格局中的主动性和稳定性同步提升,为应对可能出现的地缘政治波动奠定了坚实基础。

免责声明:包含人工智能生成的内容

特别声明:本文由网易自媒体平台“网易号”作者上传发布,仅代表作者观点。网易仅提供信息发布平台。

注:以上内容(如有,包括图片、视频)由网易HAO用户上传发布,网易HAO为平台官方媒体,仅提供信息存储服务。

2025年9月14日至15日的中美马德里会谈未能扭转双边经贸关系持续下滑的趋势。会谈后,美国不但没有发出缓和信号,反而在短短一个月内对华推出多项强硬措施。 9月至10月,管控“实体清单”多次更新,将技术封锁扩大到无人机、半导体等重点领域。 9月25日起,将对进口橱柜、家具、药品等加征关税,进一步扩大贸易限制范围。 10月9日,以“涉嫌购买伊朗石油”为由对中国炼油企业进行处罚。 10月14日,对“中国关系”船舶加收港口费正式实施。这一系列举动表明,美国对华战略已从“竞争与合作”转向“先行”的硬轨道。面对增量迫于美国压力,中国发起精准反击,宣布自10月14日起对美国注册船舶给予特殊港口费;升级地球工业稀有技术的控制控制;对锂电池基础材料实行出口许可证管理;将3家涉及与台湾不当军事合作的美国企业列入“不可靠实体清单”,并对高通等美国企业发起反垄断调查。与此同时,中国大幅减少了对美国农产品的采购,转而从巴西、阿根廷等国采购大豆。来自美国的订单同比下降40%。这些措施直接解决了美国新能源战略和农业州的经济痛点。中国的本轮反击超出了美国的预期,让舆论背景是中国在贸易战中占据主动并取得主动的环境。东大的固执背后,是中美双边贸易格局正在发生的结构性变化。最新数据显示,2025年9月中国对美国出口同比下降27.03%,8月单月降幅高达33.1%,创2020年以来最大单月降幅。

美国占中国出口总额的比重下降至11.42%,从长期第一大出口市场地位滑落至第三位,仅次于东盟(17.54%)和欧盟(15%)。这一变化标志着中美贸易脱钩逐渐成为现实。

特别是中国与“一带一路”沿线国家贸易额保持两位数增长,东盟连续多月成为中国第一大顺差来源地,凸显中国外贸格局rn正在从过度依赖美国市场转向多元化和区域合作。供应链布局的重构进一步印证了这一趋势。瑞银2025年第一季度调查显示,77%的中国出口企业已将部分劳动力转移到境外,平均转移比例达到47%。但产能转移并不是简单的衰退,而是“中国+1”模式下区域一体化的深化。虽然越南对美国的贸易顺差增长了42%,但越南从中国进口的中间产品同期增长了22.1%,表明中国仍然通过供应链节点深深嵌入全球价值链。从贸易结构看,我国出口产品技术含量不断提高。 2025年1月至8月,我国机电产品出口增长9.2%,占出口总额60%以上端口值。集成电路、新能源汽车、船舶等高端制造业产品出口保持20%以上增速,成为外贸新引擎。与此形成鲜明对比的是,服装、家具等传统劳动密集型产品对美出口大幅下降,反映出中国出口竞争从低成本制造转向技术驱动。这种结构性变化降低了中国经济对美国消费市场波动的敏感度。中美贸易数据的深刻变化反映出两国经贸关系正在经历历史性重组。尽管完全退化并不现实,但双边规模贸易萎缩、结构性变化和供应链区域化已成为一些趋势。对于中国来说,这种变化既是挑战,也是机遇。当出口到美国时降至近10%的历史低位,中国在全球贸易格局中的主动性和稳定性同步提升,为应对可能出现的地缘政治波动奠定了坚实基础。

免责声明:包含人工智能生成的内容

特别声明:本文由网易自媒体平台“网易号”作者上传发布,仅代表作者观点。网易仅提供信息发布平台。

注:以上内容(如有,包括图片、视频)由网易HAO用户上传发布,网易HAO为平台官方媒体,仅提供信息存储服务。